EF63型電気機関車体験運転

こんにちは、Fe@NJです。

今回は、群馬県安中市にある「碓氷峠鉄道文化むら」における「EF63型電気機関車体験運転」のお話です。

北陸新幹線の開通で廃止となった、JR信越本線の横川駅~軽井沢駅間のうち、横川駅側の数百メートルを利用して、本物の電気機関車の運転が出来ます。

「EF63」は、急勾配だった上記区間において、上り坂では、電車や貨物列車を強力なモーターで後押しし、下り坂では、それらの先頭に立って強力なブレーキを駆使し、列車が転がり落ちないように前から支えながら降りて行くなど、大活躍しました。

運転資格を得るためには一日がかりで、「碓氷峠鉄道文化むら」で講習を受け、修了試験に合格しなければなりません。午前中は座学、午後からはビデオ、実車に乗車しての講義と続き、最後にペーパーテストがあり、夕方に合否発表があります。ある程度、鉄道に興味がある「鉄っちゃん」ならば、既存の知識、プラス、講義で熱弁だった個所をランチタイムに見直すことにより、合格出来ると思います。不合格の場合は、合格するまで何度も追試をしてもらえる・・・と聞いていますが、追試実施の話は全く聞かれません。さすが鉄道マニアの皆様ですね!

ここでの体験運転の特徴・感想ですが、

(1) 法律上は「遊具」らしいが、真剣さが要求される。1960~70年代に製作されたレトロの機関車であり、極めて「アナログ」。ちなみにクーラーは無く、扇風機。運転士席・運転助士席のそれぞれに、灰皿が付いている。

(2) 「体験」は、単なる運転だけではなく、出区点検(自動車運転の場合の仕業点検に相当)からスタートする。数十のステップがあり、これらを全て終了後、晴れて出発出来る。

(3) 電気機関車なので運転台は両側にあり、スタート前に片方ずつ、出区点検の作業を行なう。

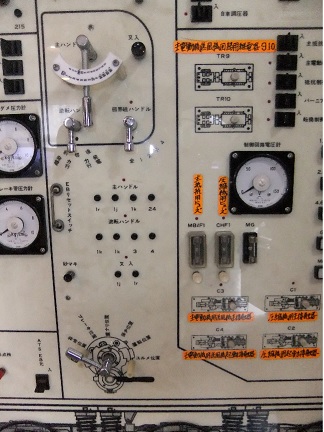

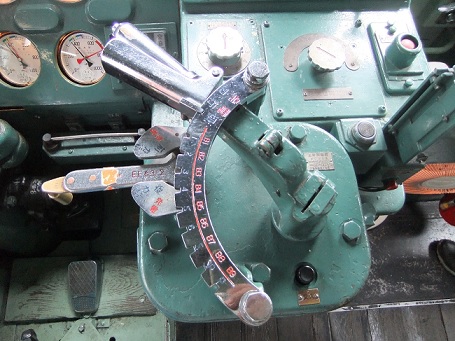

まずは横川方の運転台で出区点検。画像は主幹制御器(マスターコントローラ)・・・自動車のアクセルに相当する。前進・後進の切り替えや、速度のコントロールを行なう。落ち葉や雪でスリップした際、左の足許のペダルを踏むと、線路に砂を撒けるようになっている。

(4) 手順は、出区点検(横川方)→出区点検(軽井沢方)→運転(上り坂)→終点で運転台をチェンジ・折り返し→運転(下り坂)→入区となり、1コマ30分。

(5) 出区点検でもたもたしていると、時間切れになってしまう。そうなると、自分で考える余裕もなく、指導員ペースで進められてしまう。その結果、手順等をよく学べないうちにタイムアウトとなる。

(6) 同じ線路を遊覧用の「トロッコ列車」も走るので、体験運転といえども遅延は許されない。従って、30分で往復・完結が求められる。

(7) ブレーキは、その構造の理解、並びに、実際の操作のいずれも難しい。機関車だけで100t以上ある。惰性が少なくなく、規定の位置に正確に止めるのは、練習と慣熟が要求される。

運転士席の左側の金色の2本のレバーは、上の小さいほうが単独ブレーキ(電気機関車のみに効くブレーキ)、下の大きいほうが自動ブレーキ(電気機関車のみならず、客車や貨車をつないだ際、編成全体に効くブレーキ)である。左端の赤く塗ってあるものは、警笛を鳴らすための弁である。

(8) 最初は機関車1両での「単行運転」しか出来ないが、50回目から、後進(バック)や、連結の練習等が出来るようになる。いくつかの検定合格を経て、最終的に、電気機関車の重連(2両連結)の貨車(車掌車)1両の計3両編成で走ることが許される。

後進で入区するところ。運転席の窓から後ろ向きに顔を出し、旗の合図に従い、そろりそろりとバックし、黄色の枠にピタリと合わせて止める練習をしている。

車掌車

自分としては、ブレーキの操作がまだまだ能力不足と感じています。一方で、このような鉄道遺産を、ファンや自治体がしっかりとサポートして行く必要があると痛感します。