Actiphyの新しいコミュニケーション 「Biz-Communication」始まる

アクティファイでは、以前は全国各地のお客様を積極的に訪問して、ご挨拶から情報交換、製品紹介、技術セミナー、技術支援などを行って参りましたが、現在は同じような活動が行えない状況で、まだしばらくの間は難しいと思い、今回新しいコミュニケーション「アクティファイスタディ」と「アクティファイミート」をスタートさせる事になりました。

続きを読む…アクティファイでは、以前は全国各地のお客様を積極的に訪問して、ご挨拶から情報交換、製品紹介、技術セミナー、技術支援などを行って参りましたが、現在は同じような活動が行えない状況で、まだしばらくの間は難しいと思い、今回新しいコミュニケーション「アクティファイスタディ」と「アクティファイミート」をスタートさせる事になりました。

続きを読む…「ActiveImage Protector 2018 Update」の新バージョン Update 7をリリースしました。

Update 7では、さらに快適で安定したバックアップ運用を実現するため、コアテクノロジーである増分バックアップテクノロジーを一新しました。

■ 従来の増分バックアップテクノロジーとの違い

続きを読む…今回は、最後となりますが、以下のステップ5のHyper-Vへの仮想マシンの移行後に必要な処理について解説していきます。

・ステップ1:AWS EC2を構築

・ステップ2:AWS EC2にバックアップ保存用ボリュームを追加

・ステップ3:AWS EC2をバックアップ

・ステップ4:バックアップから直接Hyper-V上に仮想マシン作成

・ステップ5:移行後の処理

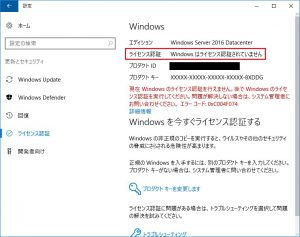

移行後に、必ず行う必要があるのが、以下の1) のOSのライセンス認証と2) のネットワーク設定です。

3) については、私が調べた限りでは、AWSのプログラム等はオンプレ上では不要と思われますので削除しています。

1) OSのライセンス認証

移行直後は、Windowsのライセンス認証が外れています。

続きを読む…

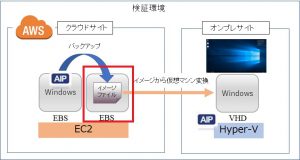

前回は、検証用のEC2インスタンスを構築しましたが、今回は、以下の[ステップ2]のEC2のVM移行作業において、「ActiveImage Protector」のバックアップ保存先として、一時的に利用するストレージボリュームをAWS上に新規に作成してみたいと思います。以下の検証環境図の[赤枠] の部分です。

・ステップ1:AWS EC2を構築

・ステップ2:AWS EC2にバックアップ保存用ボリュームを追加

・ステップ3:AWS EC2をバックアップ

・ステップ4:バックアップから直接Hyper-V上に仮想マシン作成

・ステップ5:移行後の処理